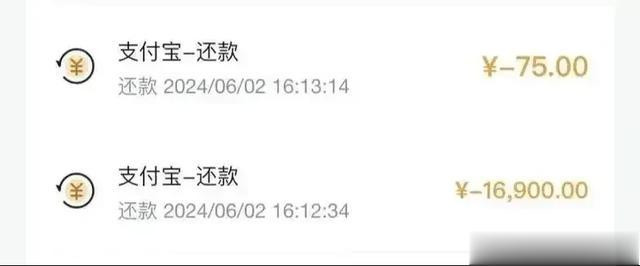

“明明在还款日全额还款,却被悄无声息收了六年利息,总计1.2万多元。”广州用户周砚的遭遇,近日在社交平台掀起轩然大波。

随着更多网友晒出类似经历——“被扣上万元却毫不知情”

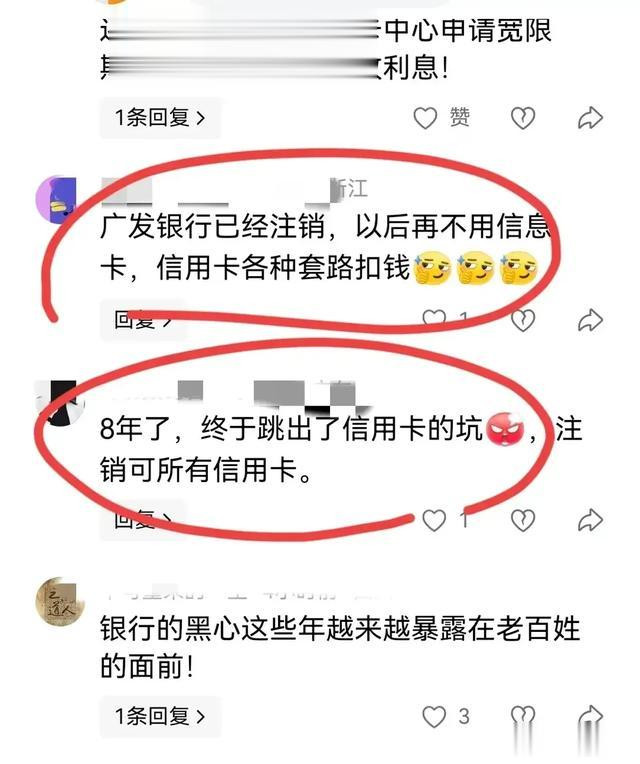

“注销所有信用卡才跳出坑”,信用卡还款规则的“暗礁”与部分银行服务的争议浮出水面。

还款日还款为何“被逾期”?到账时间藏“猫腻”

周砚的困惑,源于一条被忽略的规则。她通过云闪付给广发银行信用卡还款,尽管在还款日操作,却因银行“还款日23:00前还款次日到账,23:00后顺延1天到账”的规定,实际到账时间超出了银行认定的“有效还款期”。

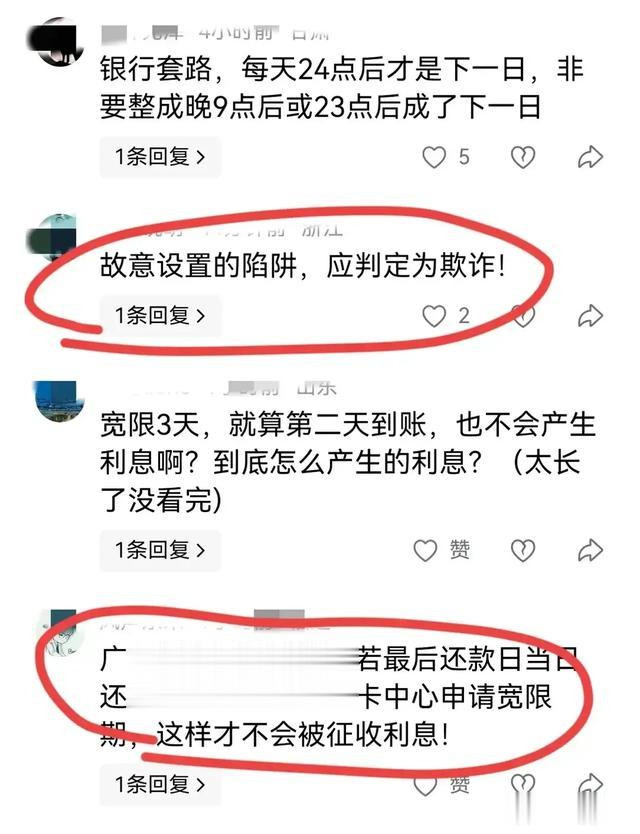

广发银行客服解释,若还款日为每月7日,23:00前还款需次日到账,23:00后则再顺延1天。若到账日超出银行宽限期,系统会从消费入账日起按每日万分之五计收利息,叠加最低还款额未还部分5%的违约金。

而这一规则,周砚称“从未收到银行主动通知”,利息在她“毫不知情”的情况下累计了6年。

更让用户不满的是,广发银行的宽限期政策与行业普遍做法存在差异。多数银行默认提供3-5天宽限期,无需申请,宽限期内到账即视为正常还款;而广发银行仅默认1天宽限期,3天容时服务需用户主动申请。这意味着,若用户未申请且到账稍有延迟,就可能触发利息计收。

网友怒了:“规则陷阱”还是“逐利动机”?

事件曝光后,大量网友涌入评论区吐槽。“广发银行是最坑的,没有之一!我被扣了一万多消费利息”

“八年了,注销所有信用卡才跳出这个坑”“这分明是故意设置的陷阱,不是欺诈是什么?”……愤怒的背后,是用户对“技术性逾期”的集体焦虑。

所谓“技术性逾期”,即用户有还款意愿和能力,却因银行系统规则、第三方渠道到账延迟等非个人原因,导致资金未按时入账被判定为逾期。

苏商银行特约研究员薛洪言指出,这种逾期与个人信用无关,却让用户承担罚息、甚至影响征信,显然不公平。

“部分银行设置‘23:00后还款顺延到账’,看似是分散系统压力,实则可能人为增加‘技术性逾期’,模糊了风险防控与逐利动机的边界。”

银行回应与行业反思:规则透明化是底线

面对争议,广发银行回应称,相关费用源于用户“未按约定完成还款入账”,并已依据最新3天容时政策为周砚提供减免方案。同时强调,还款入账规则在用户协议中明确,账单明细可通过App、邮件查询。

但这样的解释难以平息质疑。招联首席研究员董希淼直言:“银行因自身系统到账时间规则导致用户‘被逾期’,本身就不合理。若因系统问题无法实时到账,应在计费时剔除这一因素,且必须以醒目方式告知用户规则——用红色小字藏在页面底部,显然达不到‘有效告知’的标准。”

从行业层面看,中国银行业协会虽倡导“3天宽限期”,但这属于自律规范而非强制要求,给了银行操作空间。然而,规则的“灵活性”若变成“模糊性”,就可能异化为侵害用户权益的工具。正如网友所言:“与其在到账时间上‘精打细算’,不如在服务透明度上多下功夫。”

消费者如何避坑?透明与主动缺一不可

周砚的经历给所有信用卡用户提了醒:还款不仅要看“还款日”,更要盯“到账日”。

专家建议,用户应主动联系银行明确三点:还款渠道的到账时间(本行渠道多为实时到账,第三方可能延迟)、宽限期时长及是否需申请、利息计费规则。同时,尽量提前1-3天手动还款,或绑定本行储蓄卡自动全额还款,避免“卡点操作”。

若发现异常收费,需第一时间留存账单截图、还款记录等凭证,与银行协商;协商无果可向金融监督管理总局或消协投诉。

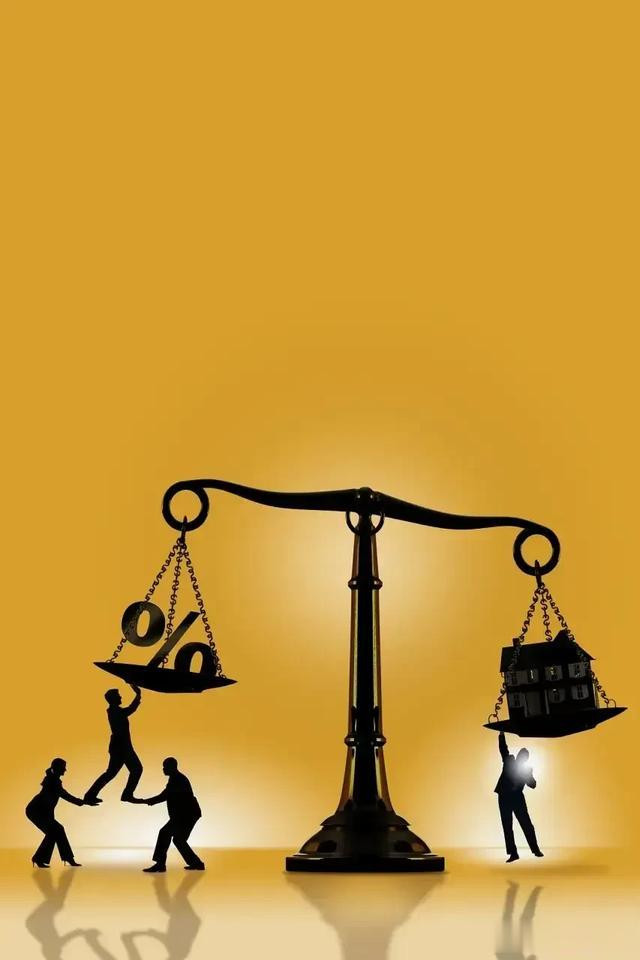

信用卡的本质是“信用工具”,而非“盈利陷阱”。当用户在还款日履行了还款义务,却因银行规则的“暗门”受损时,消耗的不仅是金钱,更是金融机构赖以生存的信任。

正规股票配资官网入口,配资操盘十大技巧,江南策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。